建設業の脱炭素取り組み事例|補助金・コスト削減・最新技術まとめ

地球温暖化の進行とエネルギー資源の枯渇が深刻化する中、建設業は、従来の枠組みを超えた「脱炭素化」への抜本的な対応が求められています。

この記事では、建設業における脱炭素の現状と課題から、企業価値を高める具体的な対策、最新技術の活用事例、補助金や支援制度の情報を解説します。

1. 建設業における脱炭素の現状と課題

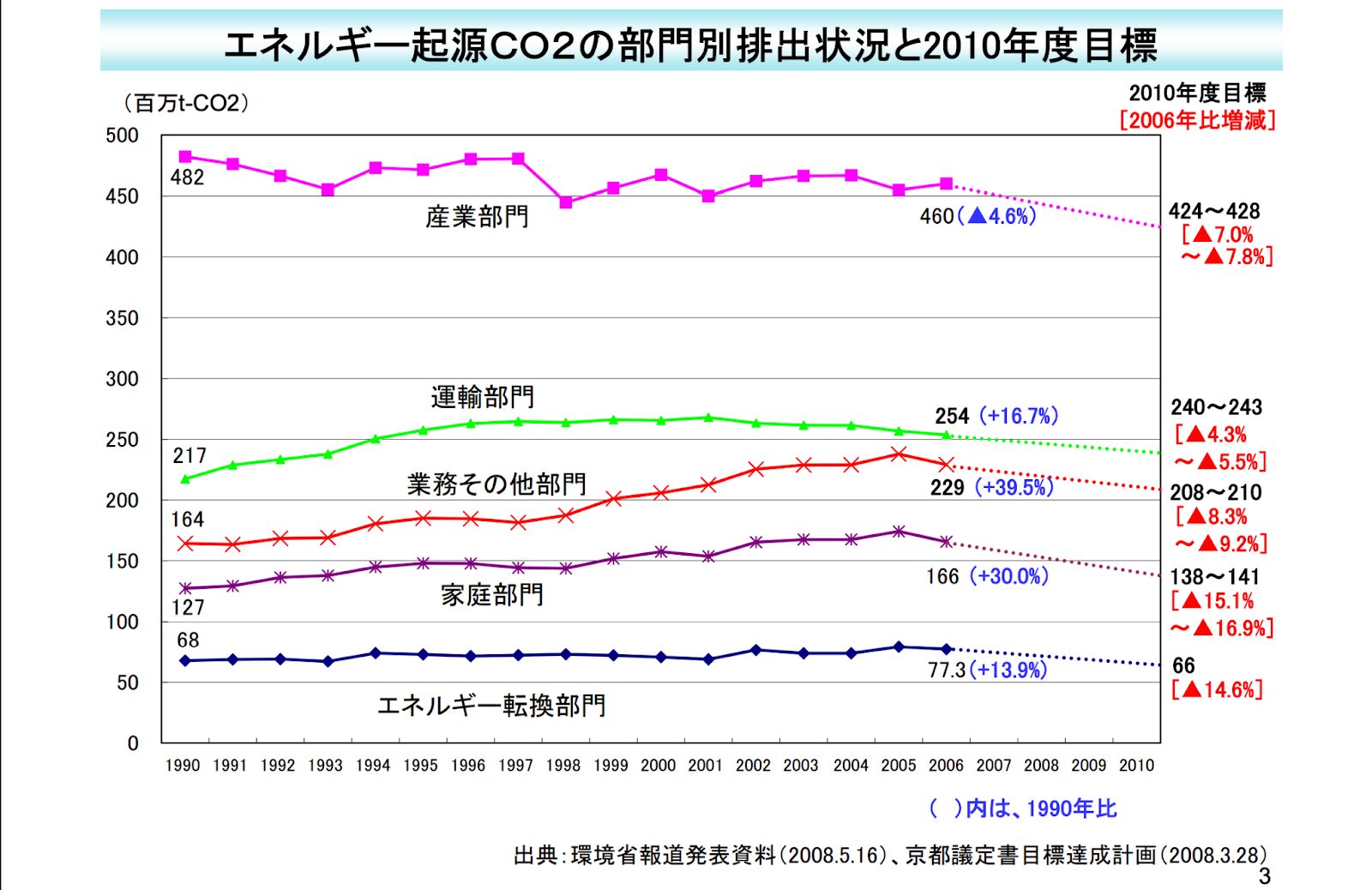

建設業は、日本の基幹産業として経済や雇用を支える一方、CO₂排出量が非常に多い分野でもあります。国土交通省の資料によると、国内の温室効果ガス排出量のうち、住宅・建築物の建設、利用、解体を含むライフサイクル全体が約30%を占めています。

こうした背景から、建設業には2050年カーボンニュートラルの達成に向けた抜本的な対策が求められています。

2050年カーボンニュートラルとは日本政府が掲げる温暖化対策の柱であり、産業界全体に共通する課題ですが、建設業は業種としての性質上CO₂排出量の割合が高いことから、改善の余地があるといえます。

政府は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」実現を宣言し、さらに2021年4月には2030年までに温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減するという、国際的にも高水準の目標を表明しました。(出典:環境省)

このような目標達成に向け、建設業界では以下のような多層的な対策が検討・導入されています。

竹中工務店

大阪府立成人病センター地下基礎で「ECMセメント®」を採用。高炉スラグを55~70%代替し、CO₂排出を約60%削減 (導入事例)

宮城建設

本社に10.5 kW太陽光+蓄電池+EV双方向充電設備を導入し、BCP・再エネ活用を推進 (導入事例)

コマツ

水素混焼発電機(軽油+最大40%水素)を開発し、CO₂排出を最大で50%削減する発電機実証中 (導入事例)

地球温暖化と気候変動への影響

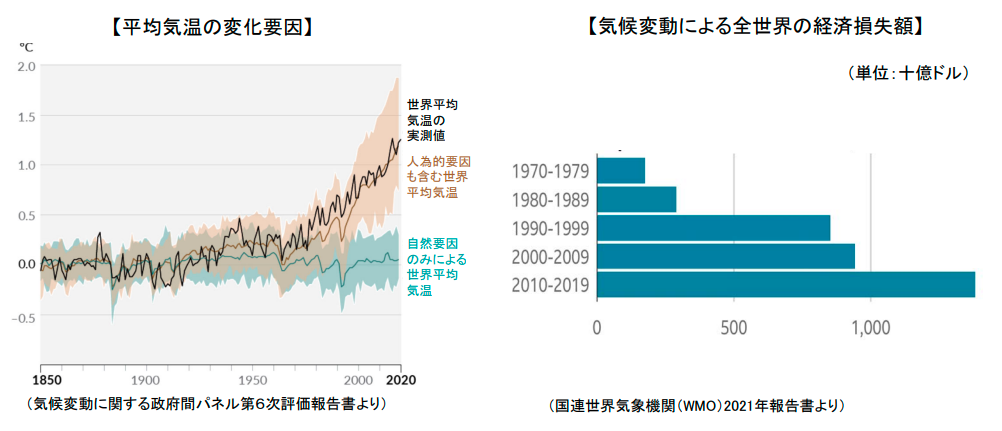

気候変動による異常気象の増加は、建設現場の作業環境を悪化させ、生産性や安全性を低下させる要因となっています。

気温の上昇は自然要因では説明できず、主に人間活動によるものであることがデータから明らかです。また、気候変動による経済損失は近年急増しており、2010年代には150兆円規模に達しています。

建設業にとっても災害リスクや資材コストの増加などにつながる可能性が高く、経営への影響が無視できない段階にあります。

投資家からのESG投資の圧力

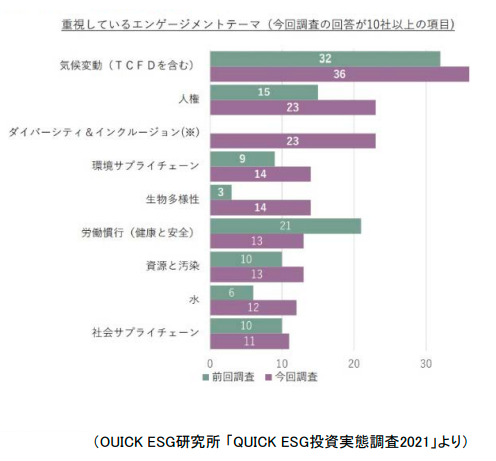

企業の成長性や持続可能性を測る評価軸として「ESG(環境・社会・ガバナンス)」が重視されており、ESG投資は世界的に急速に拡大しています。環境配慮の取り組み、特にCO₂排出量の削減状況や対策の透明性は、建設業においても投資家による評価の重要な要素となっています。

投資家は気候変動や人権、ダイバーシティ&インクルージョンを重視しており、企業との対話ではサステナビリティ情報が重要視されています。なかでも脱炭素への取り組みはエンゲージメントの主要テーマとなっており、対応の有無が資金調達や企業評価に直結します。

建設業でも、持続可能性に関する情報開示や戦略の明確化が今後ますます求められます。

2. 建設業の脱炭素化がもたらすメリット

建設業における脱炭素化は、地球環境への貢献だけでなく、企業経営に多角的なメリットをもたらします。

ここでは、建設業の脱炭素化が企業にもたらす具体的なメリットについて解説します。

建築時・運用時のCO₂排出削減

建設業の脱炭素化では、建物のライフサイクル全体を通じたCO₂排出削減が重要です。近年は、戸田建設や竹中工務店などが、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を見据えた環境配慮技術を積極的に導入しています。

具体的には、低炭素建材の活用、地場調達による建材輸送のCO₂削減、太陽光や地中熱の活用、ダブルスキン・外付ブラインドによる日射負荷低減、省エネ型照明・空調システム、BEMS(ビルエネルギー管理システム)による運用最適化など、多様な技術が実証されています。

こうした取り組みは、脱炭素化と同時に、長期的なコスト削減にも寄与します。

環境負荷低減による企業イメージ向上

環境負荷低減への積極的な取り組みは、企業イメージ向上とステークホルダーからの信頼獲得に繋がります。

社会からの評価向上

環境意識の高まりに伴い、環境に配慮した企業活動が高く評価されます。

ESG投資への対応

ESG投資の拡大により、脱炭素化への取り組みが投資判断の重要な指標となり、資金調達に有利に働く可能性があります。

SDGs達成への貢献

SDGsへの貢献を通じて、企業の社会的責任を果たし、信頼獲得に繋がります。

従業員のエンゲージメント向上

環境への取り組みは、従業員の環境意識、企業への帰属意識、モチベーション向上に繋がります。

競争力の強化

環境に配慮した製品・サービス提供は、新たな顧客獲得や市場開拓に繋がり、競争優位性を高めます。

環境負荷低減への取り組みは、持続可能な社会実現に貢献しつつ、企業の成長・発展に不可欠です。

SDGsへの貢献と持続可能な社会の実現

建設業は、地球環境保全と持続可能な社会実現において重要な役割を担っています。特にSDGs達成への貢献は、業界全体の共通目標です。建設業の活動は、SDGsの17目標のうち、以下の7つに直接的に貢献します。

| 目標 | 建設業の主な貢献 |

|---|---|

| 7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに | 再生可能エネルギーの導入促進し、再エネ導入の拡大 |

| 9. 産業と技術革新の基盤をつくろう | イノベーションによる技術開発を推進し、産業の高度化と持続可能な社会の実現 |

| 11. 住み続けられるまちづくりを | 防災・減災に配慮した都市基盤の整備を通じて、災害に強い地域づくり |

| 12. つくる責任 つかう責任 | 資源の効率的な利用と廃棄物削減し、資源循環型社会の構築に大きく貢献 |

| 13. 気候変動に具体的な対策を | 省エネ施工や低炭素資材の活用により、建設ライフサイクル全体での排出削減 |

| 15. 陸の豊かさも守ろう | 緑地整備や環境配慮設計を通じて、地域の生態系保全と自然共生 |

| 17. パートナーシップで目標を達成しよう | 行政・企業・地域との連携を深め、持続可能な社会づくり |

建設業は、省エネルギー建築物、再生可能エネルギー活用、資源リサイクルなどの取り組みを通じて、環境保全と経済発展の両立を目指し、持続可能な社会の実現に貢献しています。

参考:

https://www.nikkenren.com/sougou/sdgs/02/

コスト削減効果

脱炭素化への取り組みは初期投資が必要な場合もありますが、中長期的に見ると顕著なコスト削減効果をもたらし、収益性向上に貢献します。

| 項目 | 具体的な取り組み・効果 |

|---|---|

| 光熱費 | 建設段階での廃棄物発生抑制、徹底したリサイクルによる処理費用削減 |

| 廃棄物処理費用 | 廃棄物発生抑制、リサイクル推進 |

| 建設機械の燃料費 | 電動化、水素燃料化、低燃費化技術、代替燃料活用による燃料コスト抑制 |

| 人件費 | BIM/CIM活用、施工の効率化・自動化による作業時間短縮・省力化 |

| 初期投資費用 | 国や地方自治体による補助金、税制優遇制度の活用 |

これらの直接的なコスト削減に加え、脱炭素化への積極的な姿勢は、企業イメージ向上、資金調達の有利化、優秀な人材確保といった副次的なメリットにも繋がり、企業の持続的な成長を後押しします。

3. 建設業における脱炭素の取り組み事例

建設業界では、多くの企業がカーボンニュートラル実現に向け、様々な取り組みを始めています。ここでは、企業の事例を紹介します。

大林組

大林組はSBT認定目標に基づき、スコープ1, 2, 3の排出削減を進めています。

| スコープ1 | 軽油代替燃料、ハイブリッド建機の導入 |

| スコープ2 | 建設現場・オフィスでの再エネ電力への転換(2030年までの脱炭素化目標) |

| スコープ3 | 低炭素コンクリート「クリーンクリート」開発・活用、ZEB・ZEH-M推進 |

参考:

https://www.obayashi.co.jp/sustainability/environment/action.html

大成建設

大成建設グループは「TAISEI Green Target 2050」を策定し、2050年までの事業活動および関連CO₂排出量ゼロを目指しています。

| スコープ1 | 建設機械の電動化・代替燃料使用 |

| スコープ2 | 再エネ電源保有、オフィス・工場のZEB化 |

| スコープ3 | 低炭素資材のグリーン調達、環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」開発・普及、ZEB・T-ZCB®(ゼロカーボンビル)推進 |

参考:

https://www.taisei-sx.jp/environment/tgt/decarbonization/

清水建設

清水建設は「エコロジー・ミッション2030-2050」に基づき、2050年度のCO₂排出量ゼロを目指しています。

| 施工時 | ICT活用、軽油代替燃料導入 |

| 自社オフィス | 再エネ電力活用 |

| 建物運用時 | ZEB普及、AI活用ZEB設計ツール開発 |

参考:

https://www.shimz.co.jp/company/csr/environment/performance/eco/

三井住友建設

三井住友建設は2050年までのスコープ1+2+3カーボンニュートラルを目指し、2030年目標としてスコープ1+2で42%削減、スコープ3で25%削減を設定しています(2023年基準)。

| スコープ1 | GTL燃料、バイオディーゼル燃料、e-fuelの利用促進 |

| スコープ2 | グリーン電力調達推進 |

| スコープ3 | 低炭素建材・再生建材・木造化、ZEB/ZEH・既存建物のZEB化(カテゴリ1, 11に注力) |

参考:

https://www.smcon.co.jp/csr/carbon-neutral/

戸田建設

戸田建設はSBTネットゼロ新基準に則り、2050年度カーボンニュートラルを目指しています。建設現場含む全事業所でのエネルギー効率化と再エネ利用拡大を推進しています。

| スコープ1 | バイオディーゼル燃料、GTL燃料、燃焼促進剤の利用促進(建設機械の軽油使用削減) |

| スコープ3 | 低炭素資材の調達・開発(スラグリート®など)、ZEB・省エネ建物の拡大(カテゴリ1, 11に注力) |

参考:

https://www.toda.co.jp/sustainability/environment/ghg.html

東急建設

東急建設は気候変動対応を最重要課題とし、「脱炭素」を重要な提供価値に掲げています。SBT認定取得、RE100加盟済みです。

| スコープ1, 2 | 再エネ電力導入(バーチャルPPA、オンサイトPPAなど)、低炭素燃料導入(GTL、リニューアブルディーゼル、B100) |

| スコープ3 | ZEB・ZEH-M提案・設計、木造・木質建築技術開発 |

参考:

https://www.tokyu-cnst.co.jp/sustainability/environment/climate_change/

鹿島建設

鹿島建設は2050年度カーボンニュートラルを目指し、建設現場だけでなく建物のライフサイクル全体でのCO₂削減に取り組んでいます。

| 建設現場 | 電力グリーン化100%(2030年目標)、バイオ燃料利用促進 |

| サプライチェーン | 低炭素建材開発・使用、ZEB拡大(2030年度以降の新築建物はZEB/ZEH水準目標) |

参考:

https://www.kajima.co.jp/sustainability/environment/warming/index-j.html

三井不動産

三井不動産は、建物使用時の脱炭素化に重点を置き、テナント企業への再エネ電力提供や、街づくりを通じた地域全体のエネルギー供給(エネルギーセンター設置)を推進しています。サプライチェーン全体を巻き込んだ取り組みを重視し、2050年までのネットゼロ、2030年度までの大幅削減目標を掲げています。

参考:

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/carbon_neutral/

4. 具体的な脱炭素化手法と技術

建設業の脱炭素化を実現するためには、施工時だけでなく、建設後も含めた建物のライフサイクル全体でCO₂排出量を削減することが重要です。

ここでは、建設業の現場で実際に導入が進められている具体的な脱炭素化手法と技術を解説します。

再生可能エネルギーの活用

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを建設現場や建物に導入することで、CO₂排出量を削減できます。

特に太陽光発電は工事現場でも導入しやすく、電力需要を満たし余剰電力の売電も可能です。初期費用が課題となる場合もありますが、導入支援制度も活用できます。

風力発電や地熱発電など、地域特性に合ったエネルギーの導入も検討できます。

| 再生可能エネルギーの種類 | メリット | デメリット | 建設業での活用例 |

|---|---|---|---|

| 太陽光発電 | 比較的導入しやすい、売電可能 | 天候に左右される、設置場所が必要 | 工事現場の電力供給、事務所の電力供給 |

| 風力発電 | 大規模発電が可能 | 風況の良い場所に限られる、騒音問題 | 沿岸部の建設現場の電力供給 |

| 地熱発電 | 安定した発電が可能 | 地熱資源のある場所に限られる、初期投資が高い | 山間部の建設現場の電力供給 |

導入にあたっては、初期費用、設置場所、発電量の変動性などを理解し、最適なエネルギー源を選択することが重要です。国や地方自治体の補助金制度も活用し、積極的な導入が脱炭素化を推進します。

省エネ建築物の設計・施工(ZEB、ZEHなど)

建物の省エネルギー化は、脱炭素社会実現の重要な要素です。ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)は非住宅建築物、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は住宅を対象とした省エネ基準です。

ZEB・ZEHを実現するための設計・施工では、以下の要素が重要です。

- ・高断熱化=窓や壁の断熱性能を高め、冷暖房エネルギーを削減します。断熱材の選定や施工方法が重要です。

- ・自然エネルギー利用=太陽光発電や太陽熱利用システムを導入し、再生可能エネルギーを活用します。設置場所や効率的な運用方法の検討が必要です。

- ・設備の高効率化=高効率な空調設備や照明器具を採用し、エネルギー消費量を削減します。機器の性能やライフサイクルコストを考慮した選定が必要です。

- ・エネルギー管理システム導入=エネルギー消費量をリアルタイムで監視・制御し、無駄を省きます。最適なシステムの選定や運用方法の確立が重要です。

- ・ZEB・ZEHの設計・施工=専門的な知識と技術が必要です。専門家との連携や適切な施工管理が重要となります。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| ZEB | オフィスビル等の非住宅建築物を対象とした省エネ基準 |

| ZEH | 住宅を対象とした省エネ基準 |

| 高断熱化 | 窓や壁の断熱性能を高める |

| 自然エネルギー利用 | 太陽光発電や太陽熱利用システムの導入 |

| 設備の高効率化 | 高効率な空調設備や照明器具を採用 |

| エネルギー管理システム導入 | 建物のエネルギー消費量を監視・制御 |

これらの技術を組み合わせ、建物の特性に合わせて最適な設計・施工を行うことで、ZEB・ZEHを実現し、脱炭素化に貢献できます。

建材・設備の低炭素化(LCA、環境ラベルなど)

建材や設備の製造から廃棄までのライフサイクル全体でのCO₂排出量削減は脱炭素化に不可欠です。LCA(ライフサイクルアセスメント)により環境負荷を定量的に分析できます。

環境ラベルは製品の環境性能を示し、消費者の環境意識向上や企業の環境配慮を促進します。エコリーフ環境ラベルプログラムは建材のCO₂排出量評価に活用されています。

| 環境ラベルの種類 | 概要 |

|---|---|

| エコリーフ環境ラベルプログラム | 製品のライフサイクル全体における環境負荷を評価し、一定の基準を満たした製品にラベルを付与する制度 |

| CFP | 製品やサービスのライフサイクル全体で排出されるCO₂排出量を算定する仕組み |

エコリーフ環境ラベルプログラムを活用することで、企業は製品の環境性能を客観的に評価し、環境負荷低減を強化できます。消費者は環境ラベルを参考に環境配慮製品を選択できます。

建築物の低炭素化には、建材メーカー、建設会社、消費者の連携が重要です。

建設機械の電動化・水素化

建設機械の電動化は脱炭素化の重要な取り組みです。ディーゼルエンジンから電気モーターへの転換でCO₂排出量と環境負荷を低減します。

電動化にはバッテリー式とハイブリッド式があります。バッテリー式は大型バッテリー搭載で充電が必要、ハイブリッド式はエンジンとモーターを併用し燃費を向上させます。

水素化は水素燃料電池や水素エンジンを使用する技術です。水素は燃焼時にCO₂を排出しないクリーンなエネルギー源として期待されています。

| 方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| バッテリー式 | CO₂排出量の大幅削減、騒音低減 | 充電時間の長さ、航続距離の短さ |

| ハイブリッド式 | 燃費向上、CO₂排出量の削減 | バッテリー式に比べてCO₂削減効果が低い |

| 水素式 | CO₂排出ゼロ、燃料補給の速さ | 水素供給インフラの未整備、コストの高さ |

電動化・水素化にはコスト、充電・水素供給インフラなどの課題がありますが、技術開発やインフラ整備により克服される見込みです。脱炭素社会の実現に大きく貢献する技術として今後の発展が期待されます。

3Dプリンティング技術の活用

建設業界では、3Dプリンティング技術がCO₂排出量削減に貢献する革新的な手法として注目されています。材料の無駄削減や製造プロセスのエネルギー消費抑制が可能です。複雑な形状の部材も容易に作成でき、デザインの自由度も高まります。

大成建設では、脱炭素コンクリート製の柱部材を3Dプリンティング技術で開発しました。CO₂を吸収する特殊コンクリートを使用し、波型の外殻を形成することで環境性能とデザイン性を両立しています。部材1本あたり約500kgのCO₂削減効果が試算されています。施工効率化や工期短縮も期待されます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 部材 | 脱炭素コンクリート製の柱 |

| 技術 | 3Dプリンティング |

| CO₂削減効果 | 約500kg/本 |

| その他効果 | 施工効率化、デザイン自由度の向上 |

参考:

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/02189

BIM/CIMによる効率化

BIM(Building Information Modeling)は3次元モデルに属性データを加えた建築物のデータベースです。建設業界では業務効率化や生産性向上によるコスト削減に活用されており、脱炭素化においても大きな役割を果たします。

BIMを活用した脱炭素化の取り組みとして、設計段階でのCO₂排出量シミュレーションがあります。建材や設備の仕様変更によるCO₂排出量を事前にシミュレーションし、環境負荷の少ない設計が可能です。施工段階での資材管理や建設機械の稼働状況管理によりCO₂排出量を削減できます。

BIMは建物のライフサイクル全体のCO₂排出量可視化にも役立ちます。運用段階のエネルギー消費量やCO₂排出量を予測し、最適な維持管理計画を立てることができます。

| BIMの活用方法 | 効果 |

|---|---|

| 設計段階でのCO₂排出量シミュレーション | 環境負荷の少ない設計 |

| 施工段階での資材調達・運搬・建設機械稼働の管理 | CO₂排出量の削減 |

| 建物のライフサイクル全体でのCO₂排出量の可視化 | 最適な維持管理計画 |

BIMの導入は、建設業界の脱炭素化を推進する上で重要な役割を果たすと期待されます。

廃棄物削減とリサイクル

建設現場では多くの廃棄物が発生し、脱炭素化の観点からも廃棄物の削減とリサイクルは重要な取り組みです。積水ハウスでは、2007年に業界に先駆けて、あらゆる廃棄物を100%リサイクルする「ゼロエミッション」を達成しています。

その取り組みを支えているのが、同社が運営する「資源循環センター」です。廃棄物を最大80種類に細かく分別し、リサイクル事業者に引き渡すことで、単純焼却と埋め立て処分をゼロにしています。

廃棄物削減の効果は、脱炭素化だけでなく建設費の抑制にもつながります。積水ハウスでは、分別された廃棄物データを分析することで、延べ床面積145㎡の鉄骨住宅から排出される廃棄物量を約3000kgから1500~1700kgと約半分に削減しました。

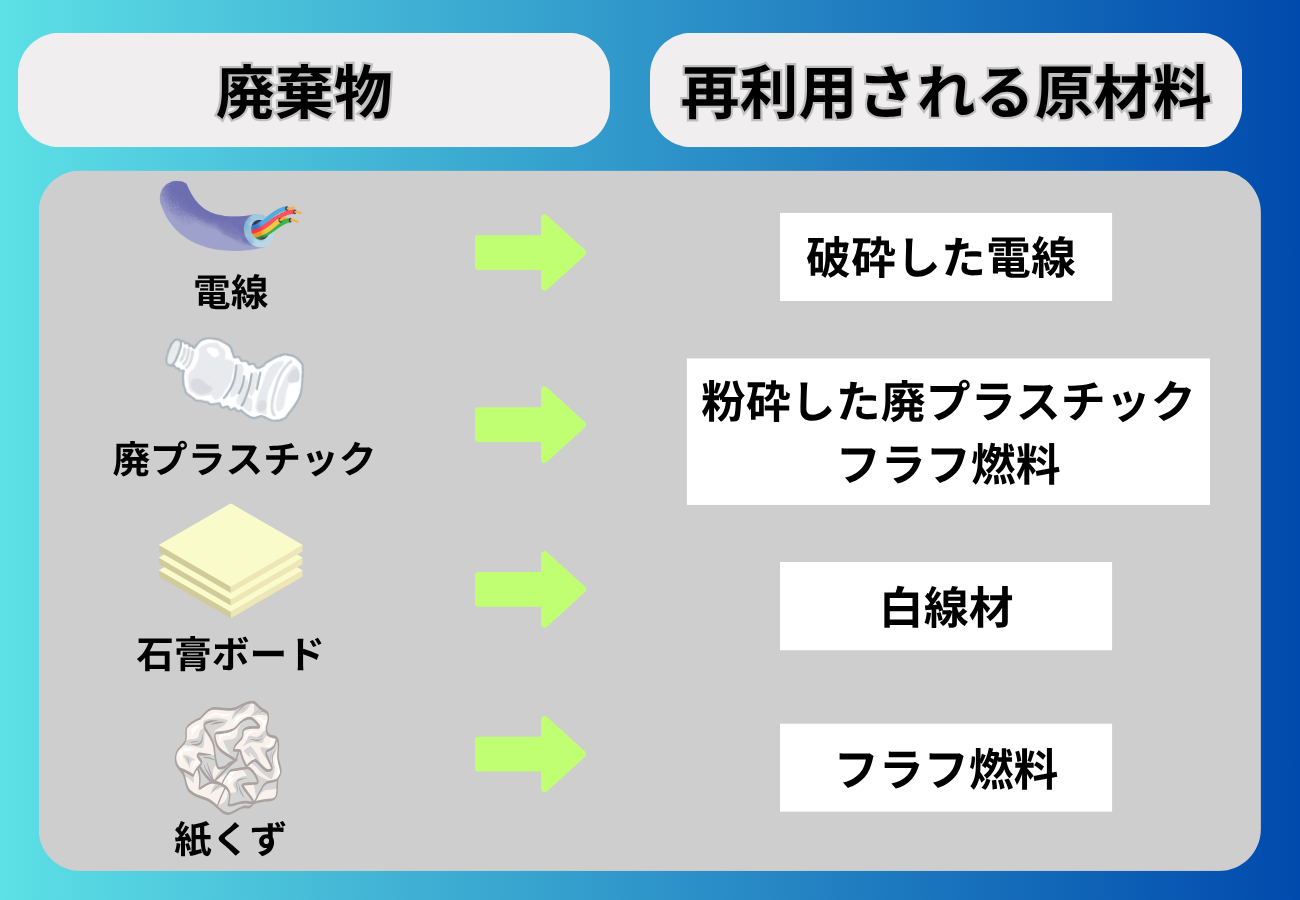

さらに、積水ハウスは分別した廃棄物を原材料に加工処理し、生産事業者に販売することで資源の有効活用にも取り組んでいます。具体的には、以下のような廃棄物が原材料として再利用されています。

このように、建設廃棄物の削減とリサイクルは、環境負荷低減とコスト削減の両面から、建設業界の脱炭素化に大きく貢献しています。

参考:

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/012801695/

カーボンオフセット

カーボンオフセットとは、自らの温室効果ガス排出削減努力をした上で、どうしても削減できない排出量を、他の場所での排出削減・吸収活動に投資することで埋め合わせる仕組みです。

カーボンオフセットの目的は、温室効果ガスの削減、環境負担の軽減、資金調達における優位性の確保です。

カーボンオフセットと混同しやすい言葉にカーボンニュートラルという言葉があります。カーボンニュートラルは温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを指す言葉で、オフセットはこの目標達成のための手段の一つです。オフセット単体では排出量は減らせていませんが、他の削減活動に投資することで実質的に排出量を減らしたとみなすことができます。

カーボンオフセットの手順は、以下の通りです。

| 手順 | 概要 |

|---|---|

| 知る | ・自らのCO₂排出量を把握する |

| 減らす | ・省エネ、再生可能エネルギー導入等でCO₂排出量を削減する |

| オフセット | ・削減しきれなかったCO₂排出量を他の削減・吸収活動に投資することで埋め合わせる |

オフセットの対象は、製品・サービス、会議・イベント、自己活動など多岐に渡ります。企業だけでなく、個人でも移動手段の変更や地産地消などを通してカーボンオフセットに貢献できます。

参考:

https://www.tansomiru.jp/media/basic/mag_1009/

5. 脱炭素化を促進する制度と支援策

建設業の脱炭素化を後押しするため、様々な制度や支援策が用意されています。これらを活用することで、脱炭素化への投資を促進し、コスト削減や企業イメージ向上といったメリットが得られます。

ここでは、主な制度と支援策を解説します。

建築物省エネ法

建築物省エネ法は、建築物の省エネルギー化を促進し、CO₂排出量削減を目指す法律です。建築主、設計者、施工者など、建築に関わる全ての人に省エネへの取り組みを義務付けています。

この法律は、主に「新築・増改築時の規制」と「既存建築物の規制」で構成されます。

| 規制対象 | 具体的な取り組み |

|---|---|

| 新築・増改築時の規制 | ・断熱性能の向上・設備機器の高効率化・自然エネルギーの活用 |

| 既存建築物の規制 | ・定期的な点検・改修・エネルギー消費量の報告 |

これにより、建築物の省エネ性能を高め、エネルギー消費量を削減します。

環境性能表示制度

環境性能表示制度は、建物の環境性能を客観的に評価し、分かりやすく表示する制度です。省エネルギー性、耐久性、リサイクル性などが評価され、等級やスコアで示されます。これにより、消費者は環境に配慮した建物を選びやすくなり、建設業界全体の脱炭素化に貢献します。

主な評価項目

- ・省エネルギー性=断熱、日射遮蔽、設備効率など

- ・CO₂排出量=建物ライフサイクル全体のCO₂排出量

- ・耐久性=構造躯体、材料の耐久性

- ・リサイクル性=材料のリサイクル性、解体時の容易性

- ・地域環境への配慮=ヒートアイランド対策、緑化など

これらの項目が総合的に評価され、等級(星の数)で示されます。等級が高いほど環境性能が高い建物です。

この制度は2004年に創設され、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証制度との連携も強化されています。

グリーンファイナンス

グリーンファイナンスは、企業の脱炭素経営を進める上で重要な、環境問題解決に向けた資金調達手段です。再生可能エネルギー事業や省エネ建築への投資を促進するために活用されます。

グリーンファイナンスの主な種類は以下のとおりです。

| 種類 | 概要 | 資金使途 |

|---|---|---|

| グリーンボンド | グリーンプロジェクトの資金調達のための債券 | 再生可能エネルギー事業、省エネ建築等 |

| サステナビリティボンド | グリーンまたはソーシャルプロジェクト両方に使える債券 | 上記に加え、社会貢献事業等 |

| サステナビリティ・リンク・ボンド | ESG目標達成状況に連動した債券 | 資金使途は非特定 |

| グリーンローン | グリーンプロジェクト向けの融資 | 再生可能エネルギー事業、省エネ建築等 |

| サステナビリティ・リンク・ローン | サステナビリティ目標達成状況に連動した融資 | 資金使途は非特定 |

グリーンボンドは資金使途がグリーンプロジェクトに限定されますが、サステナビリティボンドはソーシャルプロジェクトも対象です。サステナビリティ・リンク型は、ESG目標の達成状況で利率などが変動する仕組みです。これらのグリーンファイナンスは、民間資金を環境問題解決に活用する手段として重要性を増しています。

補助金・税制優遇

建設業の脱炭素化を後押しするため、政府は補助金・税制優遇制度を設けています。これらを活用することで、脱炭素化投資の負担が軽減され、積極的な環境対策が可能になります。

代表的な支援策として、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制があります。この税制では、一定の要件を満たす脱炭素化設備への投資に対して、税額控除または特別償却が受けられます。

税制措置の概要(炭素生産性向上率による優遇)

| 企業区分 | 炭素生産性の向上率 | 税制措置 |

|---|---|---|

| 中小企業者等 | 17%以上 | 税額控除14% 又は 特別償却50% |

| 中小企業者等以外 | 10%以上20%以上15%以上 | 税額控除10% 又は 特別償却50%税額控除10% 又は 特別償却50%税額控除5% 又は 特別償却50% |

※税額控除は法人税額または所得税額の20%が上限。特別償却の対象投資額は500億円まで。

これらの制度は申請に基づいて適用されます。詳細な要件や手続きは、経済産業省のウェブサイト等でご確認ください。

参考:

https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/cn_zeisei.html

国際的な枠組み(CDP、SBTなど)

地球温暖化対策は世界的な課題であり、企業の脱炭素促進のための国際的な枠組みがあります。代表的な例として、CDP、SBT、RE100、TCFDがあります。これらの枠組みを活用することで、企業は自社の取り組みを客観的に評価し、情報開示を通じて信頼獲得につなげられます。

| 枠組み | 説明 |

|---|---|

| CDP | 企業や都市の環境問題への取り組みに関する情報開示を促進する非営利団体。気候変動、水資源、森林保全に関する質問書への回答を求め、評価・格付けを行う。 |

| SBT | 企業が科学的根拠に基づいた温室効果ガス排出削減目標(パリ協定整合レベル)を設定することを支援する国際イニシアチブ。 |

| RE100 | 事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで調達することを目指す国際イニシアチブ。加盟企業は目標達成に向けた行動計画を策定し、進捗を報告。 |

| TCFD | 気候関連財務情報開示タスクフォースの略称です。企業に対し、気候変動関連のリスクと機会を評価し、財務情報に反映させることを推奨しています。ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4つの項目について情報開示を求めています。 |

これらの他にも、Race to ZeroキャンペーンやGRIスタンダードなどがあります。企業は自社の状況や目的に合わせ、適切な枠組みを活用し、脱炭素への取り組みを進めることが重要です。

参考:

https://www.tansomiru.jp/media/news/mag_171/

6. 建設業の未来と脱炭素の展望

建設業の脱炭素化は、地球環境保全だけでなく、業界全体の成長と持続可能性に不可欠です。技術革新、新たなビジネスチャンス創出、業界連携、持続可能な社会への貢献など、未来への展望は多岐にわたります。

ここでは、建設業の未来と脱炭素化の展望について解説します。

技術革新と新たなビジネスチャンス

脱炭素化は、建設業界に新たな技術革新とビジネスチャンスをもたらします。再生可能エネルギー、省エネ技術、低炭素建材の開発などが進み、これらの技術が新たな市場を生み出しています。

| 技術革新 | ビジネスチャンス |

|---|---|

| 再生可能エネルギー | 太陽光発電システムの設置・メンテナンス |

| 省エネ技術 | 断熱材の開発・販売、省エネ設備の導入支援 |

| 低炭素建材 | CO₂吸収コンクリートの製造・販売、木造建築の設計・施工 |

| 建設機械の電動化 | 電動建機のリース・販売、充電インフラの整備 |

| BIM/CIM | 設計・施工の効率化、維持管理の最適化 |

例として、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)はエネルギー消費を大幅に削減し、エネルギーの地産地消に貢献します。CO₂を吸収するコンクリートや木材などの低炭素建材は、環境負荷低減に加え、建物の性能向上にもつながります。

これらの技術革新は、雇用創出や地域経済活性化にも貢献します。脱炭素化は建設業界の持続的成長に不可欠であり、企業は積極的に技術開発や事業展開に取り組むべきです。

参考:

https://econipass.com/construction_industry_carbon_neutral/

業界全体の連携と情報共有

建設業界全体の脱炭素化を加速するには、企業間の連携と情報共有が不可欠です。

成功事例、課題、最新研究成果などを共有することで、業界全体のレベルアップが図れます。

業界団体による情報共有プラットフォーム構築やセミナー開催、大学・研究機関との連携強化が有効です。スタートアップや異業種との連携も新たなイノベーションを生む可能性があります。

建設業界は保守的と言われますが、脱炭素化達成のためにはオープンイノベーションの精神で外部との連携を進める必要があります。連携と情報共有を通じて、業界全体で脱炭素化への意識を高め、持続可能な社会実現に貢献することが重要です。

持続可能な社会への貢献

建設業の脱炭素化は、地球温暖化防止だけでなく、持続可能な社会実現に大きく貢献します。省エネ化、再生可能エネルギー活用、資源効率利用などを通じて環境負荷を低減します。

また、脱炭素化は新たな技術やビジネスモデルを創出し、経済成長にも貢献します。環境配慮型建物の普及は、人々の健康や生活の質向上にもつながります。

建設業は社会インフラ整備や建物建設で人々の暮らしを支えています。脱炭素化を通じて持続可能な社会実現に貢献することは、建設業の社会的責任です。次世代に豊かな地球環境を引き継ぐため、建設業は積極的に脱炭素化に取り組み、持続可能な社会実現に貢献していく必要があります。

7. まとめ

建設業の脱炭素化は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすために不可欠です。低炭素建材やZEB・ZEH、再生可能エネルギー、建設機械の電動化など技術革新が進み、環境保全だけでなくコスト削減や企業価値向上にもつながります。

業界全体の連携を強化し、持続可能な社会の実現に貢献する姿勢が求められています。

当サイトでは、建設業の脱炭素化の取り組みや企業価値を的確に伝えるWebサイトや特設ページの制作を承っております。統合報告書・サステナビリティレポートのWeb展開支援も可能です。貴社の魅力を効果的に発信するWeb戦略についても、ぜひお気軽にご相談ください。

こちらからお気軽にお問い合わせください。