連鎖退職が止まらない原因と打開策|適切な引き留め方から予防策まで解説

連鎖退職は業務の停滞や生産性の低下を招き、程度によっては企業存続に関わるケースもあるでしょう。本記事では、連鎖退職が止まらない根本的な原因とその解決策を詳しく解説します。

適切な引き止め方や予防策なども解説しますので、経営の土台を多面的に整えるためにお役立てください。

連鎖退職が止まらない根深い原因とは?人材不足や過重労働が引き金に

連鎖退職の定義は、1人が退職したことをきっかけに他の従業員も次々と辞めてしまう現象です。

各個人にそれぞれの感性があるにしても、連鎖退職という形で複数名が同じ行動をとるからには根深い理由があります。

ここでは、連鎖退職が止まらない場合の根深い理由について解説します。

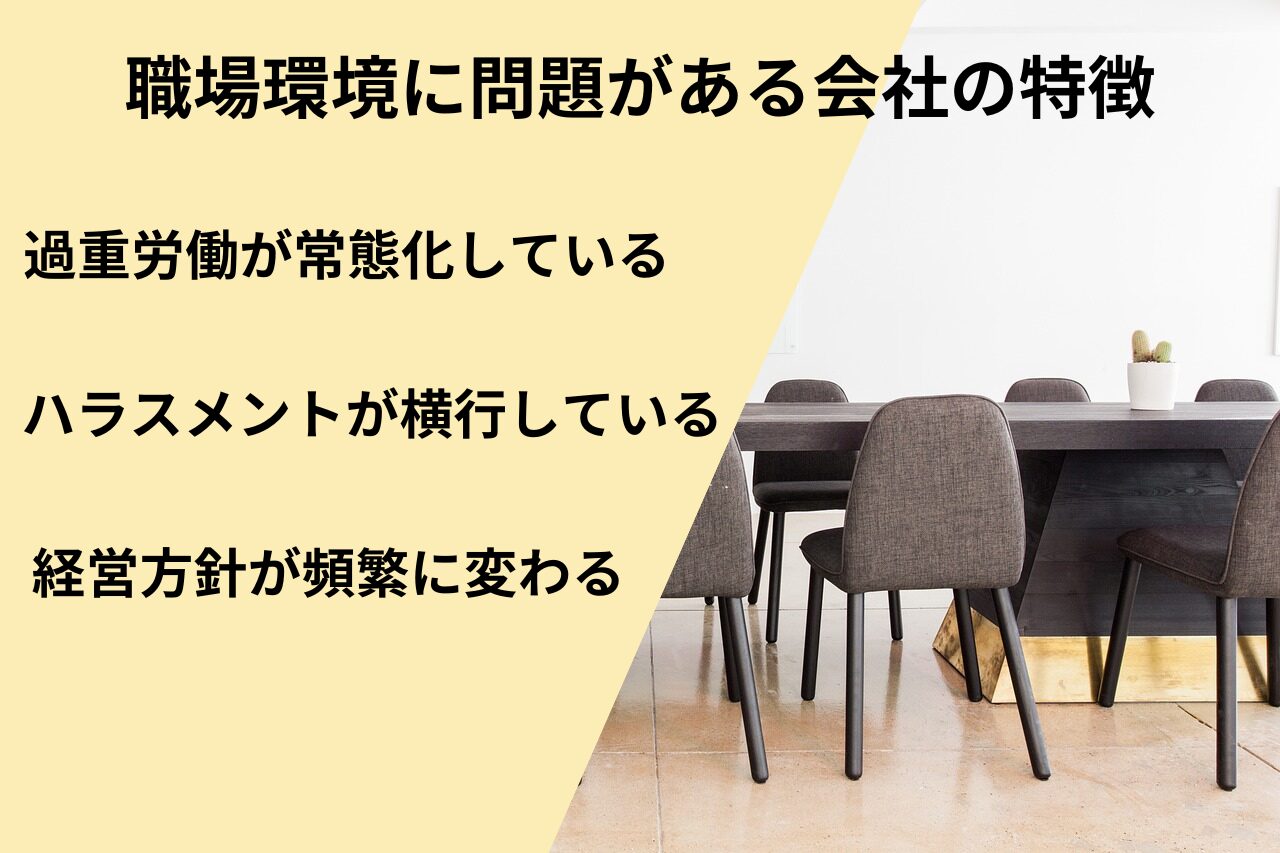

職場環境などに重大な問題がある

職場環境における重大な問題として、以下のようなものが挙げられます。

- ハラスメント

- 経営不振

- 非現実的な経営方針

また、給与遅延やボーナスカットが発生すると、従業員は「この会社は本当に大丈夫なのか」という恐怖心を抱きます。これが繰り返されることで、会社への信頼が失われ、退職者が増加してしまいます。さらに、業績が悪化している中で、過剰な目標設定やサービス残業の強要が行われれば、従業員の精神的・肉体的負担が一層重くなります。こうした状況では、多方面からのストレスが蓄積し、心身ともに限界を迎えるケースも少なくありません。

エース社員の退職で会社への信頼が崩壊

エース社員が会社に対して不満や失望感を抱いて退職した場合、他の社員たちは「あの人が辞めるなら、自分も危ないかもしれない」という心理に陥る場合があります。意外にも、こういったケースは従業員同士の仲が良い場合に生じやすい傾向にあり、離職の伝染とも呼ばれます。

特に、エース社員が退職する際に職場環境や経営方針への批判を周囲に伝えていた場合に生じやすく、残った社員の不安感が一気に増幅します。これは仲良しならではの、情報共有の早さや感情伝染が影響しており、こうした連鎖退職はブラック企業気質のない普通の企業でも起こりうるとされています。

人材不足による過重労働

労働環境が悪い根本的な要因が人材不足であることは、どのような会社でもありえます。

慢性的な人手不足が続いている職場では、一人ひとりの業務負担が増加し、長時間労働や休日出勤が常態化しているケースも少なくないためです。

一人が退職すればその業務を他の社員が肩代わりすることになり、さらに既存の人材に負担が増える悪循環に陥ります。

なお、採用活動においてはホームページを活用することが効果的です。ホームページで採用に関する情報を発信することで、自社にマッチする人材を獲得しやすくなります。

連鎖退職の原因を特定するためにやるべき5つの方法

ここでは、連鎖退職の原因を特定するためにやるべき5つの方法を解説します。

- ・退職者本人から本音を慎重に聞き出す

- ・退職者の傾向とパターンをデータ分析する

- ・現場社員の声から実態を把握する

- ・経営者自ら現場の様子を観察する

- ・外部専門家の視点を活用

上記のような対処を行いたい理由として、原因にあったアプローチをしなければ改善が期待できないことが挙げられます。ここからは、それぞれについて詳しく解説します。

退職者本人から本音を慎重に聞き出す

連鎖退職がすでに生じている場合、退職希望者の退職理由は本音ではない可能性があります。会社に不信感を募らせているとしても、真っ向から事実を伝えることに気まずさを感じる人も多いためです。

「家庭の事情」や「スキルアップ」など建前の理由を挙げていたとしても、実際には職場環境や人間関係、過重労働が原因の場合もあるでしょう。

退職者本人から本音を聞き出すことで、従業員目線の職場環境が把握しやすくなりますが、詰問にならないよう慎重なアプローチが求められます。

「上司や同僚とのコミュニケーションで悩んだことはありましたか?」「職場の人間関係で困ったことや気になることはありましたか?」などを直接的に聞きたい場合には、1対1の対話でプライバシーを確保できる状況であることが大切です。それを対象の従業員の最終出勤日に聞くことで、本音を引き出しやすくなります。

退職者の傾向とパターンをデータ分析する

連鎖退職の原因を特定するためには、退職者の傾向やパターンをデータ分析することで、共通点が浮かび上がる場合があります。

たとえば、連鎖退職が特に問題になっている部署を把握できれば、諸悪の根源となっている業務やリーダーなどの局所的な問題を把握できる可能性が高いです。

現場社員の声から実態を把握する

現場社員から退職希望者の様子を確認することで、本人が具体的な退職理由を言わない場合でもヒントになる情報を得られます。

経営者自ら現場の様子を観察する

連鎖退職の根本的な原因が経営層にまったく心当たりがない場合、誤った情報や偏った意見が伝わっていることも考慮すべきです。

日常業務や社員の様子を直接観察し、できれば社員と会話することでヒントとなる情報を得られる場合があります。経営層に突然話しかけられると萎縮する従業員もいるため、気軽な雑談から自然な流れで「最近の業務で困っていることはないか」と確認しましょう。

外部専門家の視点を活用

連鎖退職に関する外部専門家とは、離職防止コンサルティングなどがあります。外部専門家の視点を活用することで、以下のように客観的な視点から問題を把握できます。

| 客観的な視点で問題を把握できる | ・第三者の立場から冷静に分析 ・社内だけでは見えない課題を指摘 |

| 専門知識を活かした的確な改善策が得られる | ・データ分析やヒアリングを基にした具体的な提案 ・ノウハウを活用した効果的な対策 |

| 他社事例や業界トレンドを踏まえた比較ができる | ・自社の課題を客観的に評価 ・広い視点で改善策を考えられる |

第三者の専門的な視点を取り入れることで、組織全体を客観的に診断できます。なお、こういったコンサルティングを利用する場合にはどのような施策を行っているのかを確認しておくことで、契約後のギャップを軽減できます。

連鎖退職の危機を食い止めるための打開策!具体的な方法も解説

ここからは、連鎖退職の危機を食い止めるための打開策を具体的な方法として解説します。

経営方針を明確に定義する

直接的な対処法ではありませんが、経営方針を明確に定義することで従業員に一貫性を提供できます。企業としてのビジョンや目標を具体的に設定し、全従業員に共有しましょう。また、経営方針は部門ごとに異なる方向性を示さないよう、統一感を持たせることが重要です。

経営方針を明確に伝えることで、社員は自分の役割を理解し、目標に向けて前向きに取り組む姿勢が生まれます。

ハラスメント対策を徹底する

パワハラやセクハラなどのハラスメントが職場で横行していると、社員の精神的負担が増し、退職を余儀なくされるケースが多発します。ハラスメントの一例は、以下のとおりです。

| ハラスメントの種類 | 一例 |

| パワーハラスメント(パワハラ) | ・暴言や侮辱:「こんな簡単なこともできないのか」 ・過度な叱責 :人前で繰り返し怒鳴りつける ・業務の押し付け:一人だけに大量の業務を課す ・無視や排除:挨拶を返さない、チームから意図的に外す |

| セクシャルハラスメント(セクハラ) | ・身体的接触:肩を触る、腰に手を回す ・性的な発言:「今日は色っぽいね」「結婚しないの?」 ・プライベートの詮索:恋愛状況や性的嗜好をしつこく聞く ・わいせつな画像や動画の共有:職場での不適切な閲覧や送信 |

| モラルハラスメント(モラハラ) | ・人格否定:「お前はダメな人間だ」「存在価値がない」 ・無視や孤立化:話しかけても無反応、意図的に情報を共有しない ・嫌味や皮肉:「これくらい普通はできるでしょ?」 ・侮辱的な態度:ため息をついたり、あからさまに嫌悪感を示す |

| マタニティハラスメント(マタハラ) | ・退職や異動の強要:「妊娠するなら辞めてもらう」 ・昇進・昇格の取り消し:育児休暇を理由にポジションを下げる ・嫌がらせや冷遇:休暇取得後に業務量を極端に減らす ・暴言や皮肉:「育児を理由に甘えている」 |

| アルコールハラスメント(アルハラ) | ・無理やり飲ませる:「男なら一気に飲め!」 ・断ると非難する:「付き合いが悪い」「やる気がない」 ・飲酒を強要する文化:宴会で断ると評価が下がる雰囲気 |

ハラスメントの見逃されるパターンは、管理職などの意識の低さが原因である場合も意外に多いです。こういった認識度が低い場合には「誰も守ってくれない」と感じた社員が辞めたのを皮切りに、他の社員も不安を抱き連鎖退職に発展するケースがあります。

ハラスメント防止策を明確に定め、就業規則やハンドブックに具体的に記載することが重要です。

管理職や主力社員のモチベーションを改善

成果が見える評価制度を導入し、まじめな従業員の努力が適切に報われる仕組みを整えることが重要です。モチベーションの改善に向けた評価制度の取り組みとして、以下のようなものが挙げられます。

| 評価制度 | 効果 |

| OKR(Objectives and Key Results) | ・目標と成果が数値で明確に示されているため評価が主観的にならない ・達成度が可視化され社員自身も進捗を意識しながら業務に取り組める ・評価基準がシンプルなため現場でも理解しやすい |

| 360度評価制度 | ・上司だけの主観に頼らない公平な評価ができる ・周囲の評価も取り入れることで信頼感が向上 ・フィードバックを共有し、改善点を見つけやすい |

| コンピテンシー評価制度 | ・成果だけでなくプロセスも重視し努力が正当に評価される ・評価者が具体的にコメントを記入するためフィードバックが明確 ・スキルアップ意識が高まり社員の成長を支援できる |

| ピアボーナス制度 | ・社員同士の感謝や評価が直接伝わりモチベーションが向上 ・評価が上司からの一方通行ではなく多様な視点を取り入れられる ・貢献度がリアルタイムで反映されるため日々の頑張りが見える |

評価基準を明確化し、結果をフィードバックする際には努力や貢献度をしっかり伝えることで、やる気を引き出す効果が期待できます。

業務の属人化を防ぐための体制整備

従業員が一定のスキルを保てるように教育を実施し、欠員が出たとしてもカバーできる環境が理想です。たとえば、主力社員が退職した場合を想定し、担当者を事前に決めてある程度の引き継ぎ計画を想定しておくことで混乱を防止できます。属人化を防ぐ取り組みを継続的に進めることで、安定した業務運営と連鎖退職の防止が可能です。

適切な引き止めで一時的な迷いを払拭する

適切な引き止めは強引な押し付けではなく、社員の気持ちを尊重しながら寄り添うことで一時的な迷いを払拭できる場合があります。これはエース社員の退職などで根本的に自分の気持ちから生じた場合でないときに有効です。

ただし退職の意思を決めた社員は悩んだ末の決断であることが多く、引き留めは逆効果となるリスクも考慮すべきです。それでも退職理由をヒアリングし、解決策を一緒に考える姿勢を示すことで持続的な体制を構築することにつながります。

以下の記事では、管理職の退職時における適切な引き留め方についても言及しています。

コミュニケーション強化で社内の風通しを改善

風通しの良い職場環境を作るためには、日常的にコミュニケーションを取る仕組みを整える事が大切です。

定期的なミーティングや朝礼で業務進捗や課題を共有し、部下の意見や提案を積極的に引き出すなどで主体的に風通しを良くすることが求められます。

風通しの良い職場の特徴

- ・意見や提案が言いやすい雰囲気がある

- ・定期的なコミュニケーションが取れている

- ・上司と部下の信頼関係が強い

- ・チームワークを重視し助け合いができている

- ・社員が成長できる環境が整っている

個別面談や1on1ミーティングで、キャリアの悩みや成長目標を話し合う機会を作ることも効果的です。その他にも、社内SNSやチャットツールを活用して、気軽に意見交換できる場を提供することでコミュニケーションが苦手な社員でも意見を言いやすくなります。

採用サイトで現場社員の情報を発信する

入社を希望している段階では働き方や社内環境が応募者に伝わりにくいため、リアルな情報を採用サイトに公開することで信頼感を高める事が可能です。

「実際に働く社員がどのような環境で、どんな想いで働いているか」を伝えることで、入社後のギャップを防ぎ早期退職を減らす効果も期待できます。

社員インタビューや現場レポート、キャリアアップ事例を通じて働く姿を具体的に示すことで、応募者に安心感を与えて定着率向上にも有効です。

連鎖退職が止まらないときの注意点

ここでは連鎖退職が止まらない場合でも、絶対にやってはいけないことを解説します。

退職代行を使われて感情的な対応をする

退職代行を利用して突然退職を告げられると急な退職により業務が滞り、他の社員に負担が集中するリスクが高まります。しかし、感情的な対応を控え、以下のように冷静に確認・対応することが重要です。

| 確認すべき事項 | ポイント |

| 1.退職代行に「本当に本人の意思かどうか」を確認 | ・ごくまれに第三者が嫌がらせ目的で依頼している可能性がある |

| 2.退職代行業者の運営元を確認する | ・民間の退職代行サービス(弁護士ではない場合)には会社側が拒否できる場合がある ・民間企業が行う場合、交渉や請求は違法(非弁行為)となる |

| 3.雇用契約内容に基づいて対応する | ・雇用契約の種類によって対応方法が異なる |

雇用契約の種類とは?

- 無期雇用労働者:退職の意思表示から2週間後※ に退職が成立する

- 有期雇用労働者:原則として契約期間満了まで退職できないが、やむを得ない事由がある場合は例外として認められる

参考:

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/library/miyagi-roudoukyoku/window/img/kiso_04.pdf

退職代行からの連絡があった場合、社内リソースを有効活用するためにも速やかに対応する担当者を決めることが望ましいです。

通常、人事担当者や管理職が対応しますが、法律に詳しい労務担当者や顧問弁護士に相談できれば心強いでしょう。退職代行業者からの通知や書面をしっかり確認し、法的な手続きを漏れなく進めることが大切です。

無理な引き止め

連鎖退職が発生している状況でも、無理な引き止めは絶対にしてはいけません。

退職拒否そのものが違法にあたるため、就業規則に退職に関する事項を独自に定めているとしても、民法(法律)が優先されます。また、強引な引き止めは反発心が強まり、既存の従業員にも悪影響を与えます。

退職の意思を表明されているにも関わらず拒否する行為は違法であり、連鎖退職を解決する観点からみても非合理的なため控える必要があります。

従業員の信頼性を意識しない

会社運営において人が動かなければ始まらないことが多いため、連鎖退職が生じている場合には信頼を回復させるための具体的な取り組みを示すことが必要です。信頼回復には、具体的な行動と誠実な姿勢が欠かせません。現場の声に耳を傾け、意見を反映させ、実際に改善を進めることで「本気で変わろうとしている」と感じてもらうことが大切です。

従業員の感謝を忘れず、社員の貢献を評価する姿勢を示すことで、モチベーションが向上し、連鎖退職を防ぐ効果が期待できます。

静かな退職を無視する

連鎖退職が生じている場合には、既存の人材にも「静かな退職(サイレント退職)」が進行しているケースがあります。

静かな退職(サイレント退職)とは

一見問題のないように見える社員がいつの間にかメンタル不調に陥り、休職・退職に至ってしまうこと

静かな退職が進行している場合、表面化しないまま社員が次々と辞めてしまうリスクが高まるため、既存の人材のケアにも注意する必要があります。

連鎖退職を未然に防ぐ!予防策と取り組み方を解説

連鎖退職の予防策とは、社員が退職を考える前に職場環境を整え、不安などを解消するためのアプローチです。ここでは連鎖退職の危機を乗り切ってから、再発予防のためにすべきことを網羅的に解説します。

職場環境の整備を徹底する

以下のような職場環境の整備を徹底することで、社員が安心して働ける環境が整います。

職場環境の整備を徹底するポイント

- 物理的な環境改善を優先する

- コミュニケーションを活性化させる

- ハラスメント対策を徹底する

適切な取り組みが連鎖退職のリスクを減らし、従業員の定着率向上につながります。

日頃から社員のモチベーションを把握する

社員のモチベーションを把握するためには、日頃から気軽に話せる雰囲気を作り定期的な面談が欠かせません。

モチベーションを把握するポイント

- ・定期的な1on1ミーティングを実施する

- ・匿名アンケートを活用して意見を収集する

社員が本音を話しやすい環境を整えつつ、継続的にチェックすることが大切です。匿名アンケートやフィードバックを活用し、意見が反映されている実感を持たせることも有効です。

情報をオープンにして期待ギャップをなくす

面接や入社前に感じた期待と、実際の職場環境が大きく異なると社員が失望し、退職を考える原因になります。

たとえば、採用サイトなどで会社のリアルな魅力や思いを発信することで、自社の経営理念に共感してくれる人材が集まりやすくなります。

退職予兆を察知する仕組みを整える

退職予兆を察知するためには、日常業務やデータを活用して異変を早期にキャッチする仕組みが欠かせません。

退職予兆を察知する仕組みを整えるには?

- 業務スピードや行動パターンに注目する

- 定期的なモニタリングとフォロー体制を整える

- 社員が本音を話せる場を用意する

普段から社員の行動や業務態度に注目し、異変があればすぐにフォローアップする習慣を持つことが大切です。

まとめ

連鎖退職が発生すると企業の生産性が低下し、人材不足が深刻化するリスクが高まります。まずは原因をしっかり特定し、職場環境における重大な問題を改善することで、社員が安心して働ける環境を整えることが重要です。

また、根本的に人材が不足している場合には採用ブランディングの強化に採用サイトを作成することも有効です。

当サイトでは企業向けホームページ制作を承っています。ご相談は無料ですのでお気軽にコチラからご相談ください。